(Este texto fue publicado originalmente en la revista Iowa Literaria, 2014).

Por poco no voy a Iowa, pues el email de invitación que me extendió el Iowa Writing Program había llegado a la bandeja de correos “no deseados” de mi ahora extinto buzón de Hotmail. Pero claro que era un correo muy deseado, no solo necesitaba un espacio/tiempo literario que funcionara como cuarto propio o nave sideral, sino un verdadero corte con ese maremágnum de cosas que me venía ocurriendo. Un escritor largamente exiliado en Suecia había dicho en un artículo que a mí lo que más me gustaba era hablar de mi vagina; mi padre había perdido una campaña a la alcaldía de nuestro pueblo y con su derrota de algún modo nos desplomábamos todos –había algo de cruel y mucho de patético en atravesar esas calles, cuando iba de visita a la casa paterna, haciendo un sanguinario conteo de las pancartas y paredes destinadas a los anuncios electorales en las que todavía figuraba el nombre de mi padre asociado a una victoria imposible, en un futuro que se moría exponencialmente. Y es que la adorada gente de papá todavía dormía como en los cien años del reino de la princesa Aurora–. La vida nos estaba ocurriendo de la peor de las maneras.

Y, ‘de yapa’ como dirían en mi pueblo, acababa de separarme.

De modo que cuando pienso en Iowa City, se levantan de sus tumbas esos recuerdos contradictorios: mi supuesta imagen de escritora teñida de una ninfomanía literaria que, según lo intuía yo en ese momento, reducía a la pura genitalidad autorreferencial mis búsquedas, el tanteo de mis manos extendidas en la oscuridad obcecada de la treintena. Mi padre apostándolo todo por una vocación política que había terminado por revelar nuestra verdadera estirpe: la de dignos perdedores. Y los nueve años de matrimonio que dejaba atrás. Con frecuencia pensaba en la técnica ‘a cuchillo’ con que se descama a los pescados –y cómo en la frontera semántica entre “pez” y “pescado” se inscribe toda una posición ontológica, del invertebrado y del pescador–, y también en cómo casi todos ellos –los pescaditos– atestiguaban quietos, con los ojos abiertos, su última impuesta desnudez. Mis escamas también se derramaban, sufrientes y tornasoles, por el mosaico de mi antigua habitación. Iowa fue una fuga perfecta.

***

Lo primero que hice cuando me asignaron mi cuarto en la residencia donde todos iríamos a convivir como chicos de high school en un campamento de verano fue pararme un buen rato junto a la ventana. Ese recorte del mundo que durante casi cuatro meses iba a ser mi primer paisaje del día tenía que servirme para reeditar un poco el texto carnavalesco de mi vida. Había habido benevolencia en ese pequeño destino. Sabía que al escritor egipcio que ocupaba el cuarto de enfrente le había tocado “disfrutar” de un paisaje vanguardista: una pared de ladrillos, en la que por suerte de vez en cuando alguien escribía un grafiti.

Mi ventana, en cambio, daba al río –he olvidado su nombre–, y si me asomaba un poco podía ver el puente, los cordones de espuma que se formaban al paso de algún kayak. Desde allí vi, por primera vez, cómo agonizaba el otoño en esta parte del mundo. Acompañé su muerte amarilla con minuciosa atención. A comienzos de septiembre, por ejemplo, mi sombra se proyectaba en la pared izquierda con fidelidad china –yo era la guionista y la actriz de la película muda que iba imprimiendo en la pared–. A Hitchcock le habría encantado. En mis películas había dolor en estado puro, sin aleaciones ni pactos. Pero para fines de octubre, el sol moribundo había perdido definición y mis filmes se poblaron de sombras flacas, deformadas, hasta que tuve que hacer rodar los créditos porque la luz de las tardes, que era la que le correspondía a mi ventana, se había apagado definitivamente.

Y es que todos los inviernos tienen algo de definitivo.

Sin embargo, a mediados de noviembre el invierno hizo contacto del tercer tipo con mi pobre alma atormentada (pensaba todo el tiempo en mis hijos, que se habían quedado con su padre sin comprender mucho las mudanzas de esos últimos meses). Una noche en que había decidido intentar dormir sin los jodidos “zomit”, esas pastillitas color mantequilla de la misma raíz etimológica de “zombi”, debí aceptar también el fracaso de mi glándula del sueño y me levanté para mirar el río en la madrugada. Nunca lo había visto a esa hora porque escribía hasta las tres de la mañana y luego me zampaba las pepitas y me hundía en la negrura cósmica de mi cerebro en off.

Caminé hasta la ventana y, pese a la calefacción, sentí la respiración glacial del río filtrándose a través del cristal, por los poros de esa pared que yo sospechaba de cartón prensado. Fachadas vemos, esqueletos no conocemos. Ese día habíamos tenido temperaturas extraordinariamente bajas, según decían los iowenses, lo cual auguraba un invierno feroz.

El río estaba quieto, ningún kayak a esa hora, y una luna menguante inmune a cualquier romanticismo, calculadora y maligna de tan menguada, iluminaba a medias el lecho de agua. De todos modos esa luz tacaña era suficiente para que el vapor –digo así, vapor, porque supongo que el frío tiene comportamientos irónicamente similares al calor extremo– se levantaba y subía y avanzaba y trepaba hasta mi ventana.

Me abracé a mí misma.

***

Eran una legión. Fantasmas ingrávidos, como se supone que deben ser, trepaban decididos desde el río y se iban deshilvanando al acercarse al cristal. ¿Hacían eso cada noche? No intenté reconocer nada, ninguna identidad, ninguna cara, no había nada que reconocer en esa masa de energía gaseosa que se desgajaba decepcionaba, porque yo, sí, yo, era incapaz del mínimo contacto.

Al día siguiente busqué a Ahmed, el escritor egipcio al que hacía días no veía y con quien, por suerte y por química salvaje, conseguía comunicarme pese a mi deplorable inglés. Necesitaba hablar. O un abrazo, la sujeción de un cuerpo que sorteara las fronteras.

Cuando Ahmed abrió la puerta de su pieza no lo reconocí. Había enflaquecido sus buenos cinco kilos, que en su contextura delgada cincelaban con contundencia a otro ser. Ramadán, dijo él. Hacía un mes que estaba honrando ese compromiso espiritual y yo no me había dado cuenta. No había percibido que apenas almorzaba, si es que lo hacía: ahora mismo merendaba dos huevos pasados por agua. Me ofreció uno.

Antes de comerlo, partí el huevo tibio como si fuera una hostia (de chica me gustaba jugar a ser cura y consagrar el pan y escuchar las maldades del pueblo, compuesto por mis dos mejores amigas) y me maravilló su centro dorado, la promesa transformada en esa arenilla de proteínas que le permitían a Ahmed sobrevivir. Y a mí también.

Le pedí que plegara la persiana para que nos entrara algo de luz natural. Ahmed enarcó las cejas y sonrío con sus dientes manchados de crack. ¿No me acordaba que para él solo había esa pared del edificio vecino? ¿La pared de ladrillo visto?

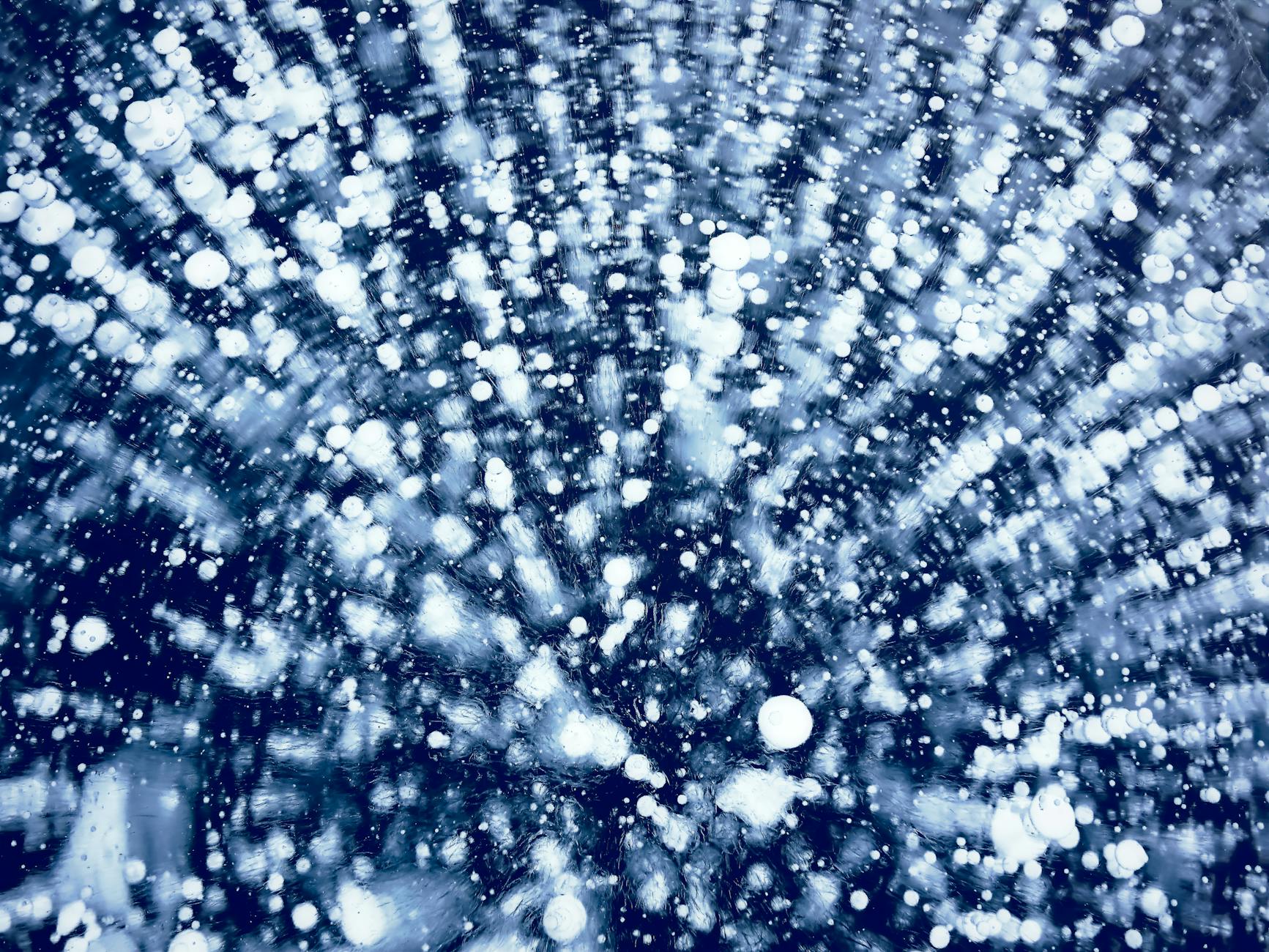

Entonces la abrí yo y fue así como Ahmed y yo vimos los primeros copos de nieve. Unos copos maravillosos y precoces, plumas apenas de algún pájaro invisible. Abrimos la ventana para tocarlos y reímos como si volviéramos a tener seis años. No supe si reír durante el Ramadán era pecado, reír así, con esa voluptuosidad injustificada que nos subía del estómago (y por qué no, a mí desde la vagina; no por nada una cantante, rusa creo, con la que coincidimos en este episodio, me había contado que la perfección en el canto se conseguía generando la voz en esa caverna). En fin. No supe y no sé ahora.

Pero cuando me preguntan qué recuerdo de mis meses en Iowa, es esto lo primero que se me viene a la cabeza o, mejor dicho, al corazón.

Deja un comentario